"Shu-Ha-Ri" - Lernen - Abweichen - Entfernen

Zum Geleit: Östliche Philosophie ordnet der inneren Entwicklung des Übenden einen Stellenwert zu, mit dem sich viele Westler nicht auskennen. Dies gilt beispielsweise für den Lernfortschritt in traditionellen Kampfkünsten. Die Folge können sein: Falsche Selbsteinschätzung, Wunschdenken und "gefühlte Fakten". Verkannt wird typischerweise die Wichtigkeit der Grundlagen, wie sie sich widerspiegelt in dem Motto östlicher Lehrmeister "Follow The Guidelines". Nur dann sind spätere Stadien / Stufen möglich. Darauf spielt auch das Motto an "Erkenne das Neue im Alten"!

Konzepte asiatischer Kampfkunst haben längst ihren weltweiten Siegeszug angetreten. Dazu zählt auch das dreistufige "Shu-Ha-Ri". Es ist eine Metapher für die innere Entwicklung zu einer gefestigten unabhängigen Persönlichkeit - und sich damit zu beschäftigen lohnt sich auf alle Fälle. Shuhari schafft eine innere Balance. Es ist dem "Outside-The-Box-Model" vergleichbar.

Ich persönlich empfinde den Shuhari-Grundriß als einen guten aber letztlich paradoxen Entwurf, denn man soll ja den Regeln folgen, um eben diese dann zu transzendieren - sozusagen als gäbe es sie nicht. Und es erinnert mich an Watzlawicks Bonmot: "Reife ist, etwas zu tun, obwohl es die Eltern empfohlen haben"!

Und was ist, wenn ein Kind der Aufforderung seiner Eltern nachkommt: "Du solltest etwas selbständiger werden!"

Entwicklung - Der östliche Weg (Do/ Dao) und Fortschritt

Grund-Idee des Taoismus/ Buddhismus kommt zum Ausdruck in der Mahnung "Investieren in Verlust" - eine ebenso weise wie rätselhaft anmutende Vorstellung.

Kernbereiche aus östlicher Sehweise bei den Lernstufen eines Menschen sind: Ego ablegen, Sich besiegen, ein zufriedener und besserer Mensch werden.

Entsprechende Bezüge finden sich in vielen östlichen Künsten und Büchern darüber - u. a. in: Biyanlu, Herrigel. Weg zur Freiheit durch Wiederholung der Übungen.

Östliche Künste wie das chinesische Tai Chi Chuan oder das japanische Shindo Yoshin Ryu Jujutsu definieren sich am traditionell nicht durch ein fernes End-Ziel sondern durch einen Weg der permanenten persönlichen Weiterentwicklung und Forschung. Dafür steht der chinesische Begriff "DAO" bzw. der japanische Begriff "DO".

Der östliche Weg und Fortschritt

Die vom Schüler zu erlernenden Formen sind keinesweg in erster Linie als "Sahnehäubchen" konzipiert sondern als Test für sein Durchhaltevermögen und sein psychische Stabilität! Das ständige Wiederholen der Formen ist ein Prüfstein, den durchaus nicht nicht jeder Schüler besteht.

Vielfach stößt man in der Szene auf recht romantische, realitätsferne Vorstellungen dessen, was mit dem WEG gemeint sei. Ich denke dabei auch an die zahlreichen Tai-Chi-Sekten/ Qigong-Sekten in der deutschen Szene. Mehr dazu beim DTB-Verband: Chinesische Meister des Tai Chi und Qigong.

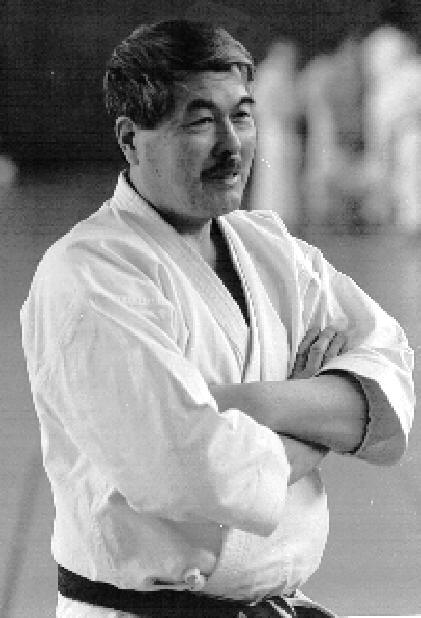

T. Kono über Shuhari: Lernen - Abweichen - Entfernen

Das japanische Lernmodell "Shuhari"

ist ein System für den persönlichen Lernfortschritt -

und es beinhaltet sozusagen eine "eingebaute

Lernkontrolle". Ich kenne diese fernöstliche

Methodologie aus erster

Hand von Teruo Kono Sensei, der es mir über 30 Jahre

nahebrachte. Shuhari bedeutet den

inneren Fortschritt eines

Karateka, der sich in drei Stufen vollzieht: SHU (Lernen),

HA (Abweichen und RI (Entfernen).

Das japanische Lernmodell "Shuhari"

ist ein System für den persönlichen Lernfortschritt -

und es beinhaltet sozusagen eine "eingebaute

Lernkontrolle". Ich kenne diese fernöstliche

Methodologie aus erster

Hand von Teruo Kono Sensei, der es mir über 30 Jahre

nahebrachte. Shuhari bedeutet den

inneren Fortschritt eines

Karateka, der sich in drei Stufen vollzieht: SHU (Lernen),

HA (Abweichen und RI (Entfernen).

Zunächst muss man versuchen, alles zu behalten, was der Lehrer beizubringen versucht. Dazu gehört z.B. die korrekte Technik. Erst wenn diese vollständig gelungen ist, ist es möglich, allmählich zu versuchen, darüber hinauszugehen, um Möglichkeiten zu finden, sich selbst zu entwickeln, um sich schließlich von seinen früheren Erfahrungen zu entfernen.

Dies ist der Fortschritt im Karateleben und zugleich seine Philosophie. Diese Art des Voranschreitens ist sehr schwer zu erreichen. Allein der erste Schritt (SHU) dauert viele Jahre, und wenn er nicht bis zum Ende korrekt ausgeführt wurde, besteht keine Basis, auf der der zweite Schritt (HA) aufbauen kann. Aber meistens fühlt man selbst, ob schon die falsche Richtung gegangen wurde oder nicht. Es ist notwendig, häufig etwas zurückzugehen, um aus der Distanz zu sehen, welche Richtung tatsächlich eingeschlagen wurde. Dies ist besonders beim dritten Schritt (RI) notwendig. Mit Bescheidenheit, Demut und Zurückhaltung sollte kontinuierlich eine Einschätzung der eigenen Person vorgenommen werden. (Quelle: Kono, Teruo: KARATE - Der Weg zum Schwarzgurt; Hamburg 1995)

Hironori Ohtsuka über Shuhari

Otsukas Lebensweg zeigt die höchste Stufe der Meisterschaft (RI) sehr gut auf.

RI steht für das fortgeschrittenste Stadium auf dem Kampfkunst-Weg. In dieser Phase hat der Übende die in den Kata enthaltenen Prinzipien und Werte verinnerlicht.

Er kennt die Schlüssel-Funktion der Kata im Unterrichtsprozess und vermittelt diese mit SHUHARI an seine Schüler weiter. Dazu kann er die überlieferten Formen seiner Kampfkunsttradition nutzen oder auch - mit den Worten Ōtsuka Hironoris - „etwas noch vortrefflicheres Neues“ erschaffen (Quelle Werner Lind).

IntegralDojoTV - SHUHARI DIALOGUES

In this 1st session of "The Shu-Ha-Ri Dialogues" series Ellis Amdur Sensei, Koryu lineage holder ( Araki Ryu, Toda-Ha Buko-Ryu) and Miles Kessler Sensei (Aikido, Buddhist Meditation, Series Host) explore the 3 stages of "Shu-Ha-RI".

Their interpretations:

- Shu: Conformity Stage

- Ha: Application Stage

- Ri: Transcendent Stage.

Ellis Amdur on SHUHARI

In this 1st session of "The Shu-Ha-Ri Dialogues" series Ellis Amdur Sensei, Koryu lineage holder ( Araki Ryu, Toda-Ha Buko-Ryu) and Miles Kessler Sensei (Aikido, Buddhist Meditation, Series Host) explore the 3 stages of "Shu-Ha-RI" - Shu - Conformity Stage, Hi - Application Stage, & Ri - The Transcendent Stage.

Toby Threadgill on SHUHARI

A special acknowledgement to Miles Kessler Sensei of Integral Aikido for organising this wonderful series of talks on ShuHaRi. Right from the start the discussion is full of depth and insight for those interested in classical budo and Takamura-ha Shindo Yoshin ryu in particular. Seeing Shu-Ha-Ri through different lenses / different masters helps us to get a different, and richer perspective. It is enlightening to see the various ways these concepts are understood and articulated.

Shu Ha Ri is the classical method of knowledge transmission in Japanese culture. The first step, “Shu,” is to take a classical kata and completely immerse yourself inside it without any thought of variation. It is mastery of orthodoxy. “Ha” is taking the kata and grasping its depth through its principles and then creating an individualized expression of the kata as a henka or variation. The caveat is that these variations must be based only on the principles and waza existing in the original kata. “Ri” is when the practitioner has become so immersed in the art and its theory that kata are no longer necessary. Movement becomes an involuntary representation of pure principle. There is no conscious thought associated with performing the art because the practitioner’s representation has evolved into a moving meditation based on principles devoid of intentional form. Practitioners achieving Ri have truly mastered their art. Observing them, they appear almost psychic, able to perceive even an advanced adversary’s intent and action before it happens. In truth they have developed their sensitivity and efficiency of movement to such a high degree that there is simply no initiative or mental inertia involved in the conflict. They are so far ahead of their adversary’s intent that the adversary is already defeated before he can threaten. http://www.wado-karate.nl/robswadokarate/wp-content/uploads/2012/11/An-Interview-With-Tobin-Threadgill.pdf

Takamura on SHUHARI, KAMI und BUDO

Die KAMI-Natur (göttliche Natur) ist das Ziel der Menschheit. Wir haben uns entschieden, daß BUDO der Amboss ist, auf dem wir den Geist schmieden. SHUHARI ist der Weg, dem wir folgen müssen, um an dieses Ziel zu gelangen.

Kami (divine) nature is the destination of humanity. Budo is the anvil on which we have chosen to forge the spirit. SHUHARI is the path we must follow to arrive at that destination.

(Source: https://www.facebook.com/IntegralDojo/photos/a.600129110028373/4967685283272712/)

Takamura

Teaching and Shu-Ha-Ri The traditional Japanese method of knowledge transmission By Yukiyoshi Takamura, edited by Nanette Okura Republished by permission of Stan Pranin, Aikido Journal

Vollständiger Artikel s. Unterseite.

Shuhari - die Fortschrittsstufen im Budō

One of our students, Duane Abbajay, wrote this article. I wanted to post this on our blog because I feel that it would be beneficial to our students. – Sensei Ray Hughes

One concept I find particularly fascinating is the

Japanese term ‘Shuhari,’ which actually contains 3

phases.

Shuhari also appears in Japanese tea culture

and other applications, but this brief examination is

limited to its application in martial arts.

The subtle differences in the definitions of Shuhari by two great masters both deepens our understanding, and stimulates further discussion:Hironori Otsuka Sensei’s (early 20th century- the founder of Wado karate) definition begins with: ‘In martial arts,there is a word that has always existed – ‘Shuhari.’ While Kenji Tokitsu (80+ years later) states: ‘The Japanese formula of Shuhari defines the method that must be followed in learning an art.’

Next, perhaps the over-all meaning of their definitions can be better understood by breaking down the three phases of the word as individually defined by both masters (shu, ha, and ri).Finally, exploring the gradual departure that each phase seems to have, or at least suggests. In fairness, the possibility of content differentiation due to translation, and differences in personality with each teacher, must also be considered.Let’s take a closer look at quotes from both masters attributable to each phase, respectively.

————————–

SHU (In the first phase the explanations seem nearly identical)

Otsuka- ‘To maintain the teachings of the predecessor, and strict adherence to them.’

Tokitsu- ‘To respect, to follow the model or the ideal

form.’

——-

HA (In the second phase, differences

begin to appear)

Otsuka- ‘To doubt anything that serves to disrupt that action.’

Tokitsu- ‘To liberate oneself from the effort of

learning…while continuing to hold to the path that has

been indicated.’

——–

RI (The third phase is an

extension of the first two)

Otsuka- ‘To separate from the first two, and improve on the teachings whenever possible.’

Tokitsu- ‘To move beyond the form.’

—————————

What strikes me is that with a quick read the two

definitions appear to be so similar.

With a deeper

one, a divergence in meaning seems to exist. (Yet both

seem to seamlessly create a beautiful mental stillness.)

To me, the questions become: Are both masters saying the

same thing?

Has the passage of time influenced a more

modern interpretation?

As a novice karate ka, when I find myself struggling with the differences within a seemingly obvious concept, I think about a teaching from Myamoto Musashi: ‘The movement of the mind must never stop.’

http://smacus.com/blog/shuhari/

Updates:

Thesen-Papier von Dr. Langhoff: Der Titel "Tai-Chi-Meisterschüler" fokussiert auf überkommene Werte des Wude-Moralkodex. Er ist heutzutage Teil des Problems und nicht der Lösung. Er erzwingt Stagnation und behindert letztlich die Entwicklung innerer Potenziale. Weiterlesen: Tai Chi / Qigong: Meisterschüler.

Updates: Freies Push Hands und Freikampf

Tuishou-Anwendung. Tipps und Tricks für mehr Trainingserfolg: Die Figuren der Yang-Taiji-Form mit Partner anwenden: Freies Push Hands (Sanshou, Sanda, Freikampf, Free Pushing Hands).

↑